Quando si pensa alle malattie polmonari più gravi, l’attenzione si concentra spesso sul cancro al polmone, noto per la sua aggressività e alta mortalità. Tuttavia, esiste una patologia altrettanto insidiosa, ma più silenziosa, che rappresenta una delle principali cause di deterioramento della funzione respiratoria: la fibrosi polmonare idiopatica (IPF). Questa condizione cronica e progressiva rientra tra le malattie polmonari interstiziali e comporta un destino particolarmente severo per chi ne è colpito, minacciando gravemente la qualità e la durata della vita.

Cos’è la fibrosi polmonare idiopatica e perché è così temuta

La fibrosi polmonare idiopatica è una malattia caratterizzata dall’ispessimento e dalla cicatrizzazione progressiva del tessuto polmonare. Questo processo priva i polmoni della loro naturale elasticità e ne compromette la capacità di scambiare ossigeno, conducendo ad una permanente insufficienza respiratoria. Spesso definita dagli specialisti come la malattia polmonare cronica non tumorale più grave, l’IPF colpisce prevalentemente soggetti di sesso maschile, ex fumatori, generalmente oltre i 55 anni.

Uno degli aspetti più temuti di questa patologia è il suo decorso inesorabile: dopo la diagnosi, la sopravvivenza media si attesta tra i 3 e i 5 anni, pur con marcata variabilità individuale. Ciò significa che, a differenza di molte neoplasie polmonari che possono essere identificate in fase precoce attraverso screening mirati e avere, in alcuni casi, una prognosi più favorevole, la fibrosi polmonare idiopatica è spesso diagnosticata quando il danno ai polmoni è già avanzato e irreversibile.

I sintomi silenziosi e la difficoltà diagnostica

Ciò che rende la fibrosi polmonare idiopatica particolarmente subdola è la sua presentazione iniziale. I sintomi, infatti, sono spesso aspecifici e facilmente confondibili con quelli di altre patologie respiratorie o con semplici effetti dell’invecchiamento:

- Dispnea ingravescente (mancanza di respiro) soprattutto sotto sforzo

- Tosse secca persistente

- Fatica generalizzata e spossatezza

- Sporadici dolori toracici

In molti casi, i pazienti attribuiscono tali sintomi allo stile di vita sedentario, all’età o a infezioni ricorrenti. Solo quando la difficoltà respiratoria diventa severa o il quadro radiologico mostra alterazioni rilevanti si giunge a una diagnosi, spesso grazie a una TAC ad alta risoluzione del torace e a indagini funzionali.

La diagnosi precoce rimane quindi una sfida significativa, complice la conoscenza limitata della malattia da parte sia dei pazienti sia dei sanitari di primo livello. Nonostante si tratti di una patologia considerata “rara”, la sua incidenza è in crescita e rappresenta un grave problema di salute pubblica nei Paesi industrializzati.

Le cause ancora misteriose: tra genetica e ambiente

La causa della fibrosi polmonare idiopatica non è ancora del tutto chiarita, da cui il termine “idiopatica”. Esistono tuttavia diversi fattori di rischio documentati:

- Fumo di sigaretta

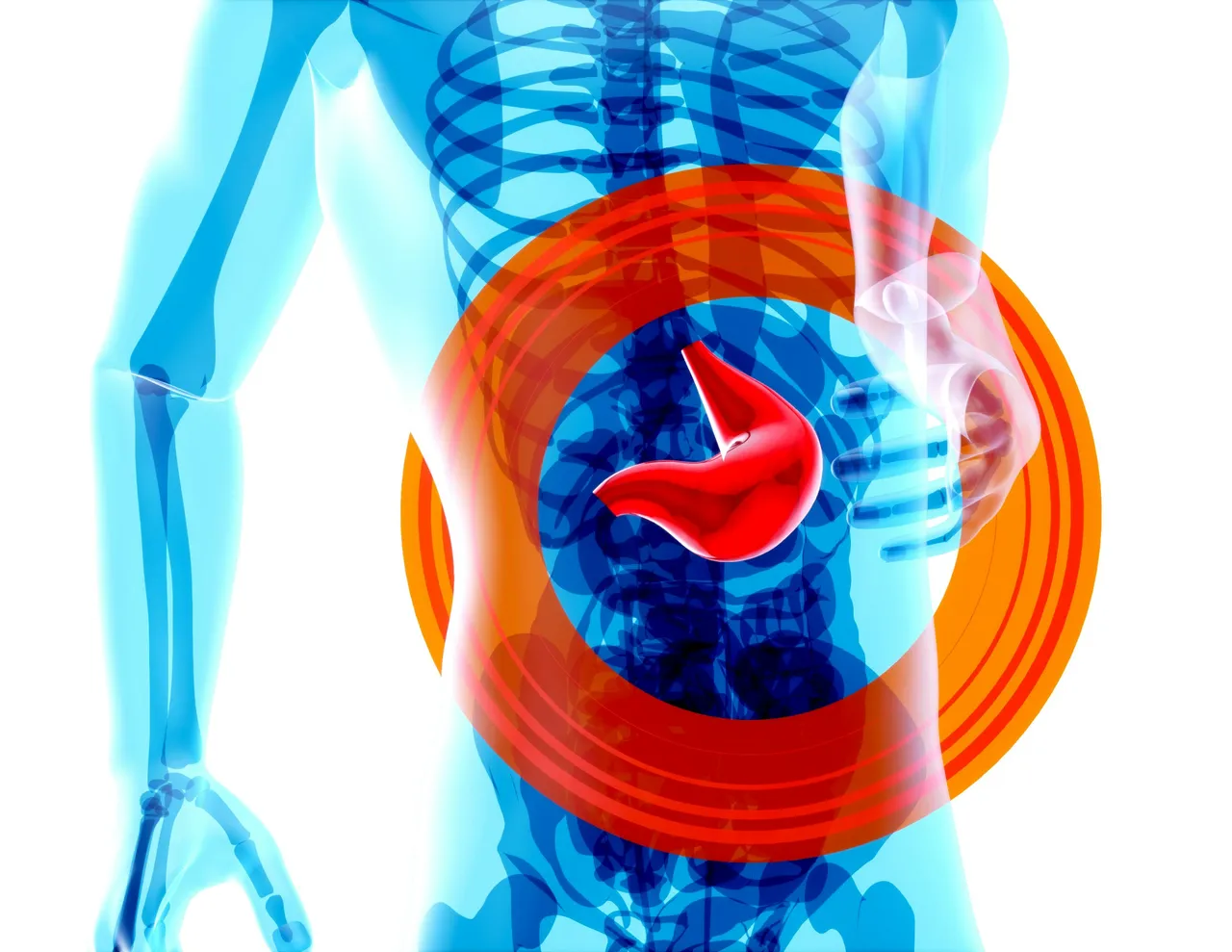

- Reflusso gastroesofageo

- Virus respiratori cronici

- Esposizione prolungata a polveri, inquinanti o tossici ambientali

- Componenti genetiche (il rischio genetico rappresenta circa il 30% dei casi)

I meccanismi sottesi all’innesco della fibrosi rimangono complessi: si ipotizza un invecchiamento precoce delle cellule polmonari, che reagiscono a microdanni ripetuti promuovendo una cicatrizzazione fuori controllo piuttosto che un’efficace rigenerazione dei tessuti.

Impatto sulla vita, complicanze e trattamenti oggi disponibili

L’impatto sulla quotidianità per chi è affetto da fibrosi polmonare idiopatica è scoraggiante. Progressivamente, le attività di tutti i giorni, come camminare, salire le scale o semplicemente parlare a lungo, diventano faticose e spesso impossibili senza supporto di ossigenoterapia. L’autonomia si riduce drasticamente, fino a condurre in molti casi alle cure domiciliari continuative o a frequenti ricoveri ospedalieri.

Tra le complicanze frequenti si annoverano:

- Infezioni respiratorie ricorrenti

- Insufficienza cardiaca destra (cuore polmonare cronico)

- Rapido peggioramento della funzionalità respiratoria e insorgenza di crisi respiratorie acute

La mortalità associata a questa patologia raggiunge circa 20 persone ogni 100.000 abitanti e i numeri sono in aumento, sia per l’invecchiamento della popolazione sia per una maggiore capacità diagnostica.

Le opzioni terapeutiche: tra rallentamento e speranza

Attualmente non esistono cure definitive per la fibrosi polmonare idiopatica. I farmaci antifibrotici disponibili, come nintedanib e pirfenidone, sono in grado di rallentare in parte la perdita di funzionalità polmonare, prolungando il tempo utile alla sopravvivenza, ma non sono capacitati di bloccare del tutto il decorso né di garantire un miglioramento sostanziale della qualità di vita. Nei casi selezionati, il trapianto polmonare può rappresentare l’unica speranza, ma è riservato a pazienti più giovani e in condizioni generali sufficientemente buone per sopportare l’intervento e il lungo percorso post-operatorio.

Oltre ai trattamenti specifici, sono fondamentali:

- Riabilitazione respiratoria: per mantenere la migliore funzionalità possibile

- Ossigenoterapia domiciliare

- Gestione delle complicanze infettive e cardiache

- Sostegno psicologico e sociale

La ricerca rimane attiva sia per individuare nuovi farmaci sia per chiarire i meccanismi profondi della malattia. Studi recenti puntano anche sull’impiego di anticorpi monoclonali in grado di modulare la risposta immunitaria associata ai processi di fibrosi.

In sintesi, la fibrosi polmonare idiopatica rappresenta una delle più gravi e silenziose minacce per la salute respiratoria, spesso sottovalutata rispetto al più noto cancro al polmone ma altrettanto letale. La sua natura insidiosa e la difficoltà diagnostica impongono la massima attenzione alla comparsa di sintomi respiratori persistenti, specialmente nelle categorie a rischio, per anticipare quanto possibile l’inizio della malattia e sfruttare i limitati margini di intervento disponibili.