La chemioterapia rappresenta una delle principali strategie terapeutiche contro molte forme di cancro, ma il suo impatto sull’organismo non si limita esclusivamente alle cellule malate. La ragione per cui questa terapia suscita timori diffusi risiede proprio nel modo in cui agisce: i farmaci chemioterapici non riconoscono le cellule tumorali come bersaglio esclusivo, ma attaccano tutte quelle che si moltiplicano rapidamente, mettendo così in pericolo anche numerose cellule sane dell’organismo. Questo principio guida spiega molti degli effetti collaterali riscontrati durante il trattamento e, soprattutto, chiarisce come la vera criticità della chemioterapia risieda nella sua azione indistinta.

Meccanismo d’azione: perché colpisce anche le cellule sane

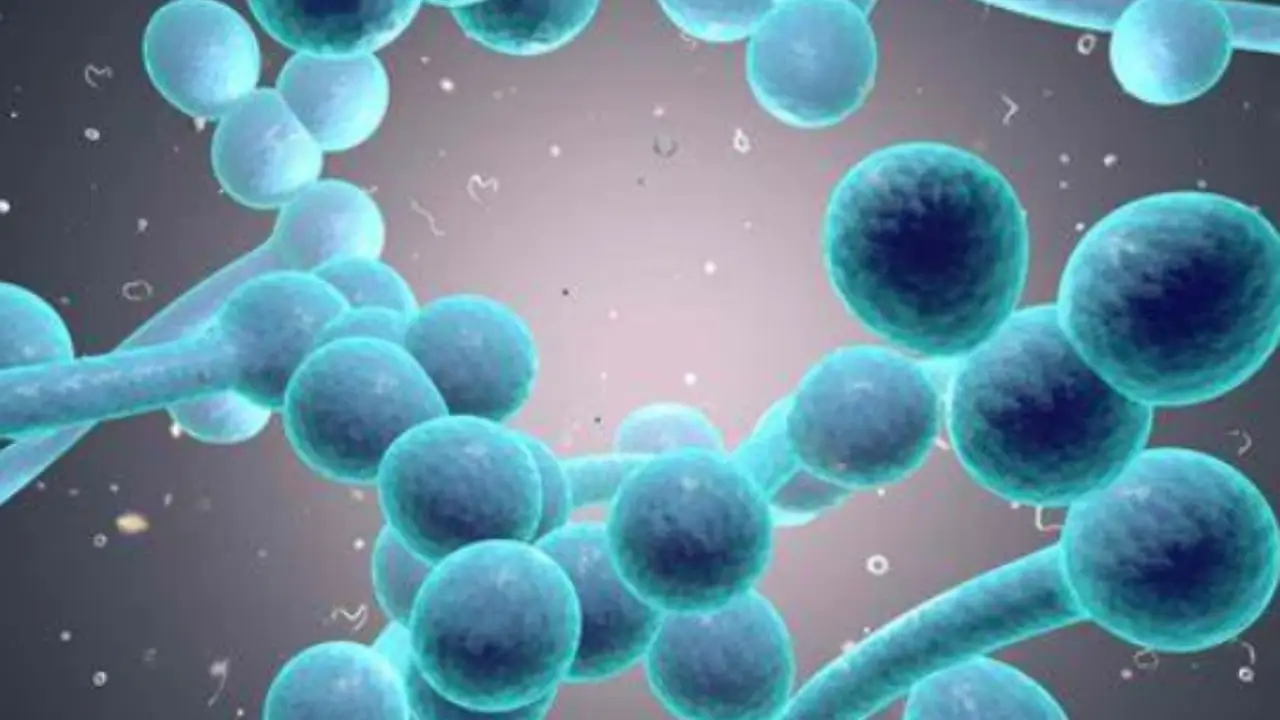

La chemioterapia funziona attraverso una cosiddetta azione citotossica, cioè è in grado di distruggere le cellule che si trovano in rapida divisione. Le cellule tumorali proliferano ad altissima velocità rispetto a quelle normali, così questi farmaci sono particolarmente efficaci contro tumori che crescono molto rapidamente. Tuttavia, alcune cellule sane dell’organismo possiedono anch’esse un alto tasso di replicazione, come quelle del midollo osseo (responsabili della produzione di cellule del sangue), quelle delle mucose dell’apparato digerente e le cellule dei bulbi piliferi. È proprio la sensibilità di queste cellule che spiega il motivo per cui la chemioterapia provoca anemia, calo delle difese immunitarie, perdita di capelli e disturbi gastrointestinali come nausea e vomito.

Questo meccanismo di azione è all’origine della maggior parte degli effetti indesiderati. La chemioterapia non differenzia le cellule tumorali da quelle sane se entrambe sono caratterizzate da un’intensa attività replicativa: il bersaglio non è il tumore in sé, ma la velocità con cui avviene la duplicazione cellulare.

Effetti collaterali: oltre la malattia

L’aggressione sistemica della chemioterapia si riflette in una lunga lista di possibili effetti collaterali, che possono variare in base al tipo di farmaco usato, al dosaggio e alla risposta individuale di ciascun paziente. Tra i più frequenti troviamo:

- Stanchezza e affaticamento persistenti, anche dopo periodi di riposo

- Perdita di capelli dovuta al danneggiamento delle cellule dei bulbi piliferi

- Nausea e vomito, che possono essere attenuati da trattamenti di supporto

- Anemia e abbassamento del numero di globuli bianchi, con conseguente aumento del rischio di infezioni

- Diarenna e alterazioni gastrointestinali

- Ulcere e infiammazione del cavo orale

- Problemi di memoria e concentrazione (sindrome da “cervello chemioterapico”)

- Cambiamenti della pelle e delle unghie

Non meno importante è la perdita dell’appetito, la perdita di peso e, in molti casi, una sensazione generalizzata di malessere o astenia, che spesso può essere più debilitante della malattia stessa per alcune persone.

Danni organici e rischi a lungo termine

Oltre agli effetti a breve termine, la chemioterapia può causare complicanze più serie e persistenti. Ad esempio, alcuni farmaci possono provocare danni a organi come il cuore, i reni, il fegato o i nervi. In rari casi, dopo lunghi periodi di terapia, può aumentare il rischio di sviluppare nuovi tumori secondari a causa del danno cumulativo al DNA delle cellule sane.

Tra le complicanze specifiche, si possono annoverare anche:

- Sindrome da lisi tumorale, una complicanza acuta dovuta alla distruzione massiva delle cellule tumorali che rilasciano nel sangue sostanze tossiche

- Sindrome da rilascio di citochine, che può provocare febbre, dolori muscolari e ipotensione

- Alterazione della fertilità

- Compromissione dell’umore, depressione e ansia

Va sottolineato che la gravità degli effetti collaterali varia sensibilemente e che, oggi, i farmaci chemioterapici sono più mirati e meno tossici rispetto al passato, anche se il rischio non può mai essere nullo.

Meccanismi molecolari e nuove frontiere: oltre la citotossicità indistinta

Uno degli aspetti più approfonditi dalla ricerca riguarda il tentativo di selezionare bersagli sempre più specifici per ridurre i danni alle cellule sane. Gli ultimi studi hanno identificato proteine chiave nella struttura del fuso mitotico che sono fondamentali per la replicazione delle cellule tumorali ma meno implicate nella fisiologia delle cellule sane. Alcuni farmaci, come i derivati della fenantridina, agiscono proprio su queste proteine, distorcendo il fuso mitotico e causando così la morte selettiva delle cellule tumorali nel momento in cui si dividono rapidamente.

Questa scoperta suggerisce che la nuova generazione di chemioterapici potrebbe essere più selettiva ed efficace, riducendo la tossicità generale e quindi i cosiddetti “danni collaterali”. Nonostante queste promettenti novità, ad oggi la maggior parte dei trattamenti resta legata a un bilanciamento difficile tra eradicazione del tumore e protezione dell’organismo sano.

In conclusione, la chemioterapia non si limita a uccidere le cellule malate: la sua azione, per natura, coinvolge indistintamente tutte le cellule in rapida divisione. Sono proprio queste limiti biologici che spiegano la comparsa di numerosi disturbi legati al trattamento. La sfida della ricerca attuale è sviluppare terapie più precise, che colpiscano con la massima efficacia il bersaglio riducendo il sacrificio delle difese naturali dell’organismo e migliorando la qualità della vita dei pazienti.