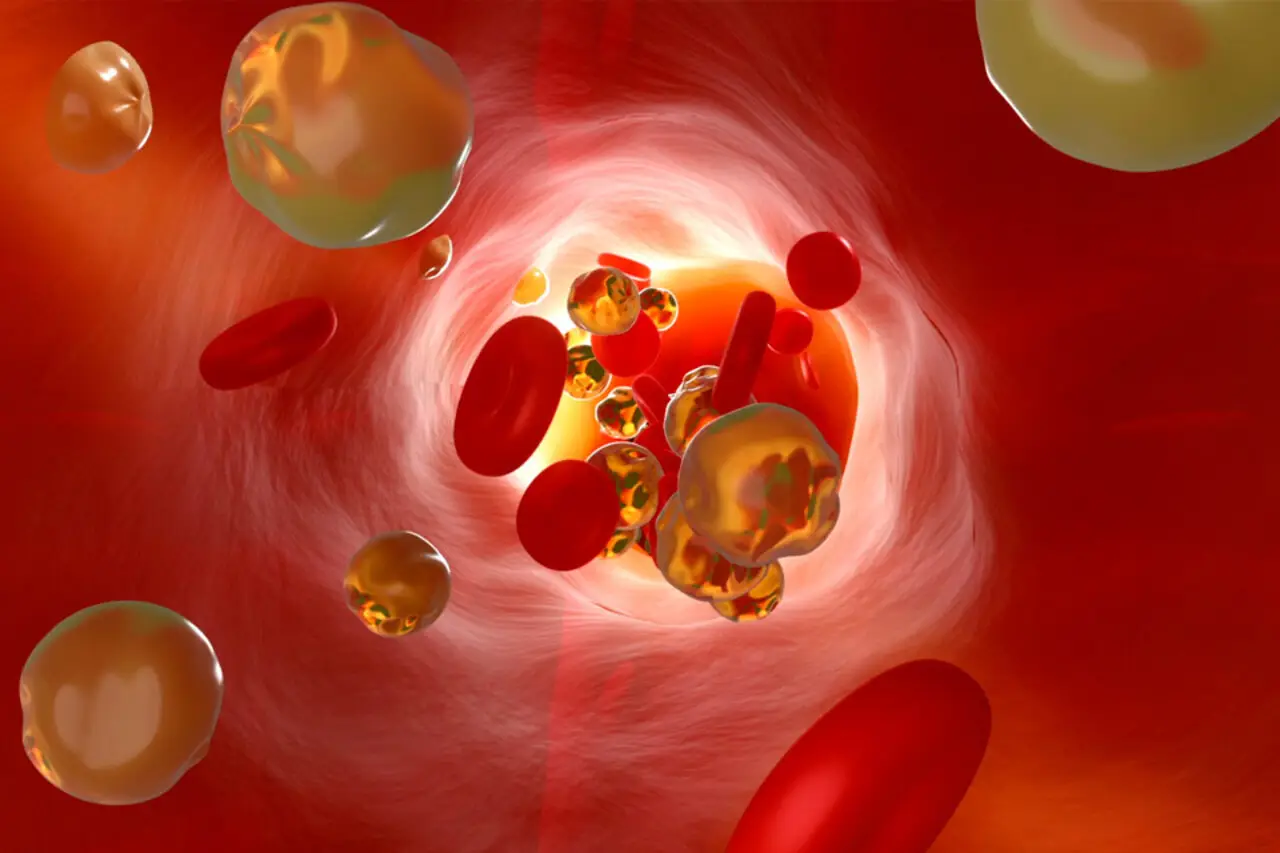

I globuli bianchi rivestono un ruolo fondamentale nella difesa immunitaria dell’organismo, agendo come sentinelle contro agenti patogeni, infezioni e anche cellule anomale, come quelle tumorali. Un’alterazione significativa del loro valore ematico, spesso riscontrabile tramite un comune emocromo, può essere un segnale di allarme per la presenza di patologie gravi — tra cui specifiche forme di tumore del sangue. Tuttavia, la relazione tra i valori dei globuli bianchi e il cancro è complessa e richiede un’analisi rigorosa di tutti i parametri ematologici, contestualizzata alla sintomatologia clinica e ad altre indagini diagnostiche.

Variazioni dei globuli bianchi e tumori: quali valori osservare?

Nell’adulto sano, la concentrazione fisiologica dei globuli bianchi oscilla tipicamente tra 4.000 e 10.000 cellule per microlitro di sangue. Le fluttuazioni oltre questi limiti possono essere dovute a numerose cause tra cui infezioni, stress, uso di farmaci, infiammazioni croniche — ma anche a processi neoplastici ematologici come leucemia e linfomi. Un innalzamento importante e persistente dei globuli bianchi, tecnicamente chiamato leucocitosi, può essere indicativo di:

- Leucemie, in particolare le forme acute e croniche, nelle quali la proliferazione incontrollata delle cellule precursori bianche (blasti) determina la comparsa di valori anomali di globuli bianchi nel sangue periferico e nel midollo osseo; a seconda del tipo, possono prevalere cellule poco differenziate (blasti) o forme mature fuori controllo.

- Neoplasie solide avanzate, nelle quali la presenza di numerosi mediatori infiammatori può attivare la produzione di globuli bianchi oppure alterarne la funzione, contribuendo sia alla crescita tumorale sia a reazioni paraneoplastiche.

- Altre emopatie maligne, quali mieloma multiplo o linfoma, in cui le alterazioni dei valori possono includere tutto il comparto cellulare del sangue.

Una diminuzione marcata dei globuli bianchi (leucopenia), invece, può rappresentare la conseguenza di un’infiltrazione midollare da parte di cellule tumorali che impediscono la produzione normale degli elementi ematici. Valori molto bassi espongono il paziente a rischi infettivi severi e devono essere considerati quadri di urgenza ematologica.

Meccanismi: come i tumori influenzano i globuli bianchi

Il processo tumorale interferisce con i globuli bianchi in diversi modi:

- Attraverso la proliferazione anomala di cellule emopoietiche precursori (leucemie), dove una singola cellula mutata si replica in modo incontrollato, crescendo a dismisura rispetto alle cellule normali del sangue e occupando il midollo osseo.

- Mediante processi infiammatori sistemici e la produzione di citochine e altri mediatori da parte del tumore stesso, che stimolano il midollo a produrre maggiori quantità di globuli bianchi o, talvolta, a esaurire la riserva residua.

- Attraverso la cosiddetta corruzione funzionale di alcune classi di globuli bianchi (es. neutrofili), che possono essere “riprogammati” dal microambiente tumorale e sfavorire la risposta immunitaria naturale. Recenti studi hanno infatti evidenziato che specifici globuli bianchi possono perdere la loro funzione protettiva, diventando sostenitori indiretti della crescita tumorale e dell’insorgenza di metastasi.

Le alterazioni dei globuli bianchi non sono sempre specifiche di cancro: infezioni croniche, infiammazioni importanti e numerose altre patologie possono condurre a valori sballati. Per questo la diagnosi differenziale è fondamentale, e l’esame emocromocitometrico va sempre contestualizzato clinicamente.

Ruolo del midollo osseo e impatto sulle cellule ematiche

Il midollo osseo costituisce la sede primaria della produzione di tutte le cellule del sangue. Quando un tumore ematologico come la leucemia invade questa struttura, le cellule staminali sane vengono progressivamente sostituite da cellule maligne, compromettendo la normale maturazione dei globuli bianchi, dei globuli rossi e delle piastrine. Da ciò derivano:

- Leucocitosi o leucopenia a seconda della fase di malattia.

- Anemia marcata (diminuzione dei globuli rossi), che complica il quadro clinico con sintomi di stanchezza intensa, pallore, respiro affannoso.

- Alterazioni piastriniche (trombocitopenia o trombocitemia), con rischio di sanguinamenti o, al contrario, di trombosi.

Un’emocromo che evidenzia più valori alterati contemporaneamente (globuli bianchi molto alti o molto bassi, anemia, alterazione delle piastrine) insieme a sintomi come stanchezza persistente, perdita di peso, febbre, fragilità agli sforzi, deve sempre essere sottoposto all’attenzione di uno specialista ematologo.

Diagnostica: emocromo, marcatori tumorali e nuovi approcci

L’emogramma è solo il punto di partenza. Nel sospetto di una malattia tumorale, si procede spesso a:

- Emocromo con formula leucocitaria differenziata, per determinare non solo il conteggio totale ma anche la quota delle singole sottopopolazioni di globuli bianchi (neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili, basofili).

- Test per marcatori tumorali: proteine o molecole liberate in grande quantità dalle cellule tumorali, il cui aumento nel sangue rappresenta spesso un “campanello d’allarme” ma non costituisce mai una diagnosi in sé. I marcatori più noti sono l’antigene carcino-embrionario (CEA), l’alfa-fetoproteina (AFP), la beta-2-microglobulina, PSA e CA-125, tra gli altri. Tuttavia, livelli elevati possono comparire anche in condizioni benigne o infiammatorie.

- Esami di approfondimento come la biopsia midollare, le indagini genetico-molecolari e gli esami per infezioni concomitanti o infiammazioni croniche. Questi permettono di distinguere una variazione reattiva da una vera neoplasia.

Recenti ricerche hanno tentato di isolare cellule tumorali circolanti nel sangue come potenziale strumento di diagnosi precoce, ma allo stato attuale l’indagine non è utile o affidabile per la popolazione generale e resta appannaggio di studi sperimentali avanzati.

Globuli bianchi “corrotti”: il paradosso immunitario nei tumori

Gli studi di immunologia oncologica hanno documentato che, in alcuni casi, determinati globuli bianchi possono essere “ri-programmati” dal microambiente generato dalla neoplasia. I neutrofili, ad esempio, che normalmente combattono le cellule tumorali e limitano la formazione di metastasi, possono subire un processo di differenziazione maligna, fino a favorire lo sviluppo e la diffusione della malattia stessa. Questo fenomeno, scoperto anche nei tumori pediatrici come il neuroblastoma, rappresenta una nuova frontiera della ricerca, perché compromette anche terapie innovative come l’immunoterapia con cellule CAR-T. Contrastare questa “corruzione” dei globuli bianchi apre scenari promettenti per la terapia futura.

In sintesi, la vigilanza sui valori dei globuli bianchi tramite analisi del sangue è uno strumento di prevenzione e monitoraggio cruciale. Tuttavia, ogni alterazione — che sia aumento o diminuzione — va sempre interpretata dallo specialista sulla base del contesto clinico, di eventuali patologie associate e dei sintomi correlati, per evitare errate interpretazioni e garantire una diagnosi tempestiva e accurata.